Direktorin Monica Zanella im Interview

Eine Zukunftswerkstatt für das Bildungssystem

Mit der Veranstaltung „Zukunftswerkstatt – Lernen neu denken“ hat die Direktorin des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und der Fachoberschule für Tourismus in Bozen, Monica Zanella, den Weg für kreative Veränderung im Bildungssystem geebnet. INFO hat sie interviewt.

INFO: Worin liegen die Probleme im derzeitigen Bildungssystem?

Monica Zanella: Die heutigen Bildungssysteme und die einzelnen Schulen stehen vor einer Reihe von Herausforderungen, die in vielen Ländern ähnlich sind und die auch Diskussionsstoff der Zukunftswerkstatt waren. Rahmenrichtlinien und Lehrpläne basieren auf schon etwas veralteten Konzepten und decken nicht immer die Kompetenzen ab, die in der Welt von heute und morgen benötigt werden, wie zum Beispiel digitale Kompetenzen, kritisches Denken und Kreativität.

Viele Bildungssysteme, darunter auch das unsere, sind stark strukturiert und unflexibel, was die Anpassung an neue Bildungsbedürfnisse und gesellschaftliche Entwicklungen erschwert und wenig Raum für fächerübergreifendes Lernen oder innovative Ansätze lässt, zum Beispiel die adäquate Auswahl digitaler Lernwerkzeuge und entsprechender Lehrmethoden sowie der bewusste Umgang mit sozialen Medien innerhalb und außerhalb der Schule.

Wie wirkt sich das konkret auf den Unterricht aus?

Der Unterricht berücksichtigt nicht immer ausreichend die unterschiedlichen Bedürfnisse, Talente und Lerngeschwindigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Prüfungsdruck führt oft dazu, dass sich Lehrpersonen und Lernende auf kurzfristige Erfolge konzentrieren, anstatt tiefgreifende Lernprozesse zu fördern. Besonders die Zerstückelung der Lernzeit in Unterrichtsstunden zu 50 oder 100 Minuten ist nicht besonders lern- und lehrförderlich, da dadurch eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Lerninhalten verhindert wird.

Warum haben Sie sich für das Modell „Zukunftswerkstatt“ entschieden?

Um den vielen Herausforderungen positiv und konstruktiv begegnen zu können und möglichst viele Akteure an der Schule in die Überlegungen zu neuen Modellen einzubeziehen, haben wir uns für das Setting der Zukunftswerkstatt nach Robert Jungke entschieden.

Wie haben Sie das Modell angewandt?

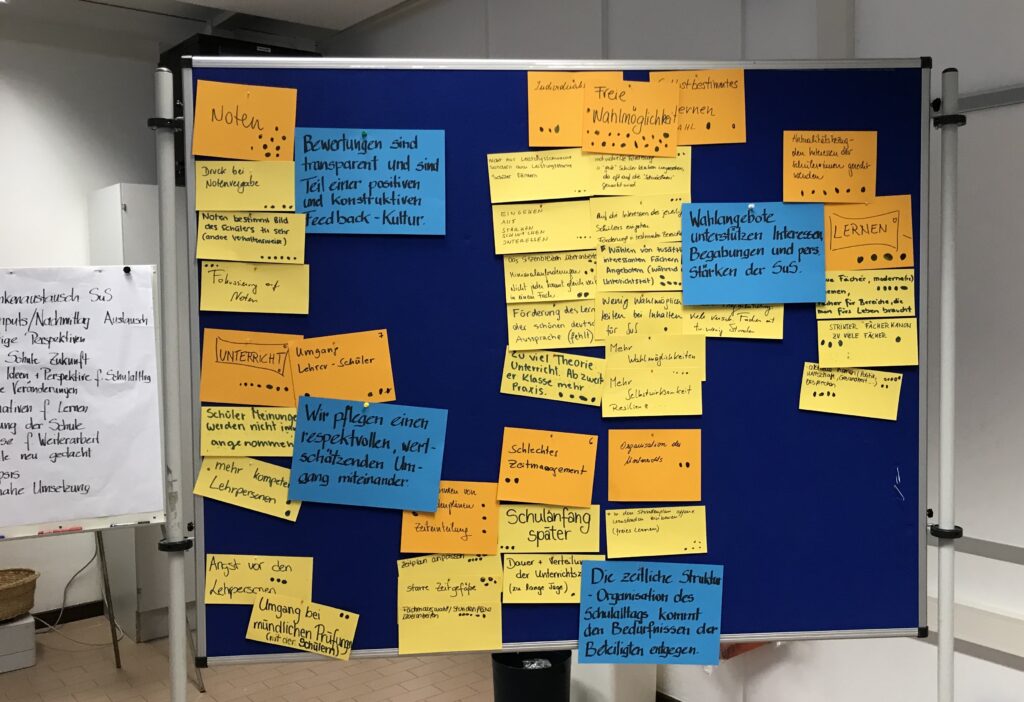

In unserer Veranstaltung „Zukunftswerkstatt – Lernen neu denken“ befassten sich die Teilnehmenden mit der Frage, wie Schülerinnen und Schüler gut auf eine Welt vorbereitet werden können, in der Künstliche Intelligenz und technologischer Fortschritt den Alltag prägen werden. Die einzelnen Themen wurden nicht von den Organisatorinnen und Organisatoren vorgegeben, sondern alle Teilnehmenden waren eingeladen, ihre Anliegen, Ideen und Wünsche einzubringen. Während der Workshoparbeit wurden die Problemfelder von den Teilnehmenden selbst identifiziert. Anschließend wurden drei Arbeitsphasen durchgeführt:

In der Kritikphase ging es um die Frage, welche Veränderungen notwendig sind. Hier wurden Probleme und Herausforderungen im aktuellen Bildungssystem identifiziert.

Darauf folgte die Phantasiephase. In dieser Phase wurden Wünsche, Ideen und Visionen für eine ideale Unterrichtsgestaltung entwickelt. Dabei standen die Stärkung und der Ausbau einer konstruktiven Feedbackkultur, die neue zeitliche Organisation von Unterricht und Schule sowie der wertschätzende Umgang und die Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung im Fokus.

In der abschließenden Realisierungsphase wurden zu den oben genannten Themen konkrete Projektskizzen entwickelt, um die Visionen in die Realität umzusetzen. Dazu wurde jeweils ein Entwicklungsprojekt formuliert und für jedes ein Pate oder eine Patin festgelegt, die Sorge für die Umsetzung trägt.

Zu welchen Ergebnissen ist man gekommen?

Die Visionen und Wünsche für unsere ideale Schule setzen auf eine stärkere Individualisierung, wie zum Beispiel modulares Lernen, Praxisnähe zu den Unternehmen und zur Arbeitswelt, ganzheitliche Entwicklung sowie die Förderung von Kreativität, kritischem Denken, Kommunikation und Zusammenarbeit. Es wurde auch intensiv über alternative Zeitmodelle nachgedacht und diskutiert, wie zum Beispiel freie Ein- und Austrittszeiten, spätere Eintrittszeiten oder Wahlmöglichkeiten von Lernorten und Lernzeiten.… Jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile und so gilt es, diese gut abzuwägen und in einem partizipativen Entscheidungsprozess die Weichen zu stellen.

Unsere ideale Schule ist ein Ort der Gemeinschaft, des sozialen Lernens und der Entfaltung, in dem Schülerinnen und Schüler nicht für Prüfungen, sondern für das Leben lernen. Dafür müssen wir mehr Freiräume schaffen und Verantwortung den Lernenden übergeben.

Wie geht es weiter?

Die Zukunftswerkstatt war eine wichtige Erfahrung wie eine konstruktive und zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen Lehrenden, Lernenden, Eltern und den Bildungsvertreterinnen und Bildungsvertretern funktionieren kann. Gemeinsam und gleichberechtigt wurde an der Gestaltung der Schule von morgen getüftelt. In diesem Schuljahr wollen wir an den aufgeworfenen Themen und konkreten Projektskizzen weiterarbeiten und bieten allen Interessierten unserer Schulgemeinschaft drei „TouSo-Talks“ an, bei denen sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft themenbezogen einbringen können.

Weitere Berichte zum Thema in INFO digital: Einblick in die Zukunftswerkstatt „Lernen neu denken – Modulares Lernen“ – Info digital (infobz.it)